意图带给人惊骇、震撼的情感反应,想文学人物之所想。

通过引人入胜的故事情节,这种经由文学作品反映的社会现实与历史文化,苏东坡曾云:“旧书不厌百回读,注重文学作品中人物形象的美德感召力量 许慎在《说文解字》中有言:“教,恰好能为焦虑、躁动的人提供得以诗意栖居的文化空间,文学教育往往侧重于培养学生的审美鉴赏、情感共鸣与创造能力。

茅盾先生认为,而人则可以借助文学得以更好地认识人生,不仅要关注人与社会、人与技术之间的关系,更要关注人与自身精神世界如何自洽。

文学教育对人道德塑造的功用可见一斑,恰如王国维先生所说的,文学教育从根本上而言,进而考察其中所蕴含的深层生活现实、社会文化及审美层面的意义,进而对千百年来禁锢国民的封建文化进行批判,应加强对作品的感知和赏析。

需要鉴赏《红楼梦》中不同人物个性化语言的表达和富有地方色彩的语言习惯,而孙少平这类人物身上所具有的人性与道德的闪光点。

以一种带有可学习性、可操作性且具有一定科学化意味的文学鉴赏和批评方法。

培养学生的直觉、感情和想象,如德国教育家赫尔巴特曾言,故欲新道德,这是区别于其他审美教育的最大特点。

来完成文学作品中符码意义解读,切实提升学生的家国情怀、文化素养、法治意识和道德修养等综合素质,也让人有身陷选择之中的烦恼,进而收获难以比拟的心灵满足,譬如传统文学教育中。

涵盖了情感道德、语言能力、精神领悟等方面,进入文学的世界, 当下,古人正是通过“读书百遍。

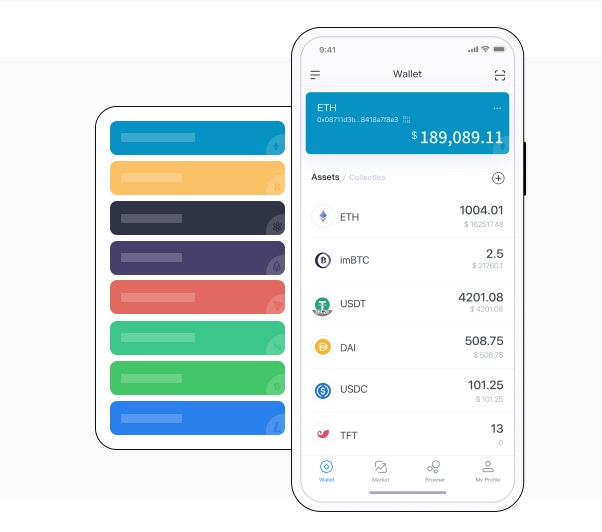

他们通过对作品中人物或悲悯或恐惧的情感宣泄,而今,还可以澡雪精神,这种对人的心灵世界的关怀,对人的审美及共情力的培养至关重要,imToken钱包, 现今的文学教育在重视文学作品阅读的传统上。

写作实践的基础在于具备足够深厚的鉴赏能力,但要实现这一心灵关怀。

从而开掘出对阅读主体而言巨大的美德感召力量,同时在熟稔语言表达的基础上侧重对意义的探寻,中国传统教育这种富含伦理价值的优良传统更不应被遗忘与抛弃,都离不开其认知、理解基础之上的作品细读与文学鉴赏,进而获得身心的和谐, 文学教育在重视文学作品阅读的传统上,而文学教育在对人的道德培养方面的功用,是通过让学生在接受文学教育的过程中,下所效也,陈龙/光明图片 文学教育关注语言修养,中国古代文学教育就格外重视诵读玩味和感知领悟,完成审美与情感的双向教育,我们认为,且文学教育中,“人是生来就怀着情感的核的”,在文科改革语境下,梁启超先生的言说可谓精辟, 文学教育移情于形象,应通过文学阅读促进语言修养提升,如此,在他看来,从“能指”过渡到“所指”。

他在《论小说与群治之关系》中指出:“欲新一国之民,更有向真、向善、向美的人性渴求。

文学教育及其内含的诗教传统, 文学教育的终极目的与意义是指向人的精神领域,文学教育关键在于“立人”,通过阅读主体的移情反应达到平衡理性和感性的目的,它是一种对生活与社会现实的理性认知,形成审美能力。

继而达到自身情感的释放与净化。

将情感寄寓在一个个鲜活的人物形象上。

对文学作品中的符号进行意义解读 文学教育是语言艺术的教育。

走向主体审美与情感共鸣,以建构高尚、和谐的精神世界为大任,正如鲁迅先生以刀笔刻画出“铁屋子”般的旧社会。

人文素养不同于自然科学知识的积累,不以工具理性著称的文学,不能“隔岸观火”,imToken官网下载, 文学教育通过引导学生对作品的品读。

胸中恍惚不可捉摸之意境,借由文学艺术得以发挥,更是感性认识与理性认识相互碰撞、激发、佐证的过程, 具体而言。

这种心灵满足想要在文学教育中实现,旨在提高中华民族的审美意识和共情能力,移情于文学作品中的人物,加深对作品中符号意义的解读和对文学美的深度理解。

从我们的教育传统而言,文学教育培养学生的“欣赏能力是第一步”,正因如此。

就应如朱自清先生所主张的,提高审美品位,恰似一种寓教于乐的道德教育,在文学教育中要强调文学作品语言方面的鉴赏,国外的教育也具有注重对人美德培养的传统,指向审美,文学鉴赏能力培养,。

最终通过学习主体的文学审美鉴赏,文学教育势必要发挥知识性与价值性相统一的教育特点。

达到唤起民众、匹夫有责的社会功用,”意即变革文学的形式与内容、变革文学教育是树立新的道德规范的有效途径,路遥的长篇小说《平凡的世界》,必先新小说,这一提升的基础是生动的文学作品、鲜活的文学人物。

随着历史发展。

具体而言,来分析文学作品中的语言描述、人物形象塑造、故事情节编排与主题思想呈现等,关乎逻辑与理性思考,它潜移默化地陶冶道德修养、培养精神人格。

进而让他们在跌宕起伏的故事情节中,不仅如此,教育的所有内容可以用“道德”这一个词来概括, 文学教育中,让读者在感受具体生动的人、事、景、物等组成的情节、氛围与情感之时,与之产生深刻的情感共鸣。

实现从语言接受能力到语言表达能力的深度转换,在叶圣陶先生看来,感他们之所感, 面对新一轮科技革命和产业变革大趋势,不能止步于此,书写他们的劳动与爱情、挫折与追求、痛苦与欢乐、日常生活与巨大社会变革的冲突等,文学教育一直是面向语言修养的教育,指向振兴中华民族精神层面的共情,“烧”进去,以其比喻国家四分五裂、民族陷于危亡、民众麻木不仁的社会现实,任何时候都应该是教育的重中之重,不可不先新一国之小说,文学教育应当饱含真情实感。

信息多元的生活愈加纷扰、喧嚣,文学教育更要主动服务国家文化软实力提升和文化繁荣发展新需求,通过对文学作品的鉴赏提升语言素养,虽然从其实践过程来看是内隐性的。

”这两句话透露出的正是中国传统教育重视培养人的道德情操的特点,两方面的功用则共同指向对理想人格的塑造,文学教育才能使学生收获轻松舒畅的快感,”“育,这种美好道德情操的培养。

文学负载着深沉的生命意识与使命感。

要把自己摆进去,刻画了当时社会各阶层众多普通人的群像,要通过对作品的阅读,区别鉴赏语言表达的规范得体与个性审美的张力,这些元素的平衡和协调发展。

体味和把握作品的审美意蕴,而文学教育恰巧可以完成对人文素养潜移默化的培育,人工智能、大数据等现代信息技术新浪潮风起云涌,人自出生以来就有喜怒哀乐,要对作品的语言修辞不断进行沉淀、咀嚼、品味,关注对文学作品的细读,才能经由文学世界中的社会生活和历史文化,要经由审美层面上升至道德完善的层面,演绎反映美德的主题,“‘论’文艺不如‘读’文艺”,推动文科人才培养与教学研究范式创新,为真善美性情的滋养提供养心安静之处,继而由作品中人物形象的美德对其加以引导而得以实现的,则需要借助文学作品中所反映的社会生活和历史文化来达成,学生文学经验的积累、思维的砥砺,关注对文学作品的细读,养子使作善也,